建筑史

建筑史

西方建筑史

从伊甸园到雅典学堂-文明的开端

终有一天,历史会变为传说,而传说会成为神话。

历史研究的乐趣之一就在于,我们研究得越深入,就会发现我们对于过去的了解越肤浅。有人说:“时间久远的历史会因为逐渐被人淡忘而变成传说,而更加久远的传说则只留下神话被人铭记。”这话实在是很有哲理。美国作家撒迦利亚·西琴(Z.Sitchin)(去世于 2010年10月9日(90歲))写的《地球编年史》,讲述了第十大行星的故事,尼比鲁星(Nibiru)诞生的故事,他们帮助了地球人进化,以及文明的演进,在临走之前,他们中的一位科学家帮助位于哥贝克力附近尚处原始状态的人类躲避了大洪水,然后又教会他们种植庄稼、驯养家畜。在我们对西琴的观点嗤之以鼻之前,不妨稍稍想一想,今天被我们理所当然视之为神话传说的东西,会不会真的有哪怕一丝一毫的确实之处呢?比如中国古代的“烂柯”传说,“山中方一日,世上已千年”,这分明是爱因斯坦(A.Einstein)赖以成名的相对论思想,难道说我们的老祖宗两千年前就已经发现了?他们从何得知呢?

撒迦利亞·西琴 - 维基百科,自由的百科全书 (wikipedia.org)

古代西亚

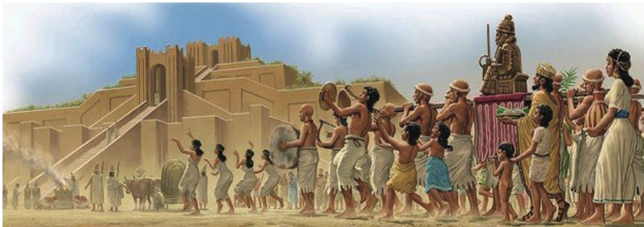

苏美尔文明-文明的摇篮

苏美尔 - 维基百科,自由的百科全书 (wikipedia.org)

苏美尔人是不属于生活在美索不达米亚平原的种群,至今也没有研究出来是哪里来的民族流浪到这里的,其中的某个邻居将这个绰号读作“Shumer”,这个发音以后被大家普遍接受,就成为这个民族的正式称呼,叫作“苏美尔人”(Sumerians)。苏美尔人发现了这里的埋藏的秘密,这是片非常肥沃的土地,粮食收成大增,人口大量增长同时,部分人群脱离农业生产,转向城市的手工艺人或者管理者。

城市管理者面对交换其他民族稀有物品带来的语言问题,发明了记录符号-文字,随后不仅可以表示计数还能传递思想,知识,以独特的形式获得了“楔形文字”(Cuneiform Script)的称号,成为中东多个文明的共同文字祖先。

面对捉摸不定的老天爷,苏美人是充满了感恩恐惧,敬畏之情,他们建设宏伟的神庙,创造神话来表达对世界的认知,他们创造了伊甸园

早期的苏美尔人社会是相互独立的城邦国家,像中国的春秋五霸一样。

埃利都(Eridu)是苏美尔地区建立的第一座城市,位于当时的幼发拉底河入海口附近。后来随着幼发拉底河改道和河口淤积,埃利都失去了地理上的优势,逐渐被废弃。原本用泥砖修建的巍峨的神庙建筑因为无人养护而风化瓦解,千百年后只剩下一摊摊的泥堆与沙漠为伴。

乌鲁克(Uruk)也是早期苏美尔人的主要城邦之一。苏美尔史诗《吉尔伽美什》的主人公吉尔伽美什(Gilgamesh,约前2700年前后在位)就是这座城邦的统治者。这部《吉尔伽美什》是目前所知人类最早的文学作品,其最初的版本发现于公元前21世纪。史诗中所描绘的半神半人的英雄及其传奇般的故事给予了包括西琴在内的后人无尽的遐想。差不多就在吉尔伽美什生活的时代,乌鲁克城邦发展达到鼎盛,城市面积约6平方公里,四周城墙耸立,城内有两处主要的神庙建筑群,人口最多时超过50000人,是当时最大的城市。

吉尔伽美什 - 维基百科,自由的百科全书 (wikipedia.org)

大约在公元前2334年左右,位于苏美尔北方由闪米特族建立的阿卡德(Agade,其具体位置目前尚无法确定)城邦,在首领萨尔贡(Sargon,意思是“真正的王”,前2334—前2279年在位)的带领下征服了整个美索不达米亚地区。之后他的孙子纳拉姆辛(Naram-Suen,前2254—前2218年在位)又率军征服了阿卡德北方的马里(Mari)和埃布拉(Ebla)两大城邦,将波斯湾与地中海之间的各个文明区域全部统一在一个政权之下,从而建立了人类历史上的第一个帝国,改变了两河流域城邦相争长期分裂的局面。

位于今日叙利亚东部的马里古城最早建于公元前2900年,在被阿卡德帝国征服前,就已经是一个十分繁荣的城邦国家。阿卡德帝国解体后,马里重新恢复独立,控制了幼发拉底河中游的大片土地。公元前18世纪,马里城被巴比伦国王汉穆拉比占领并摧毁。

公元前2112年,苏美尔地区最古老的城邦之一乌尔(Ur)的首领乌尔纳姆(Ur-Nammu,前2112—前2095年在位)再次统一了苏美尔各城邦,历史上称之为乌尔第三王朝(Third Dynasty of Ur,前2112—前2004)。

在苏美尔人的世界里,天地万物是由一个以安努(Anu)为首的神族来主宰的,安努之子恩利尔(Enlil)是地球的主神。在恩利尔的主持下,这个家族的每一个主要成员都居住在不同的城市,成为每座城市的守护神。这些神灵间常常相互争斗,其结果往往决定了各个城邦的兴盛衰亡。乌尔城的守护神是恩利尔的长子月神南纳(Nanna)。在乌尔纳姆统治时代,乌尔人为南纳神修建了一座宏伟的神庙。这座神庙被较为完整地保存下来,成为苏美尔文明的见证。

乌尔第三王朝在乌尔纳姆的孙子阿马尔辛(Amar-Sin,前2046—前2038年在位)在位的时候达到鼎盛。但在他去世之后不多久,盘踞在两河上游的阿摩利人(Amorites)就侵入苏美尔地区。乌尔王作战失利,地方总督趁乱割据自立。这之后,位于今天伊朗境内的埃兰人(Elam)给了乌尔王朝最后一击,公元前2004年,乌尔第三王朝灭亡。乌尔城在战乱中遭到破坏,虽然以后还继续存在了大约1500年,但已彻底失去了政治上的重要地位,最终由于幼发拉底河改道(现位于遗址以东约10公里)而被废弃。

乌尔第三王朝是苏美尔人建立的最后一个政权。就像他们曾经神秘地到来一样,他们也同样神秘地离开这片土地,从此再也没有在历史舞台上露面(有一种极有争议的说法,说是一部分苏美尔人在这个时期离开西亚,一路来到中国。中国的第一个文明夏朝正好就是在那个时代建立的。),只有他们所创造的文化通过后继者巴比伦和亚述继续发扬光大。

巴比伦和亚述

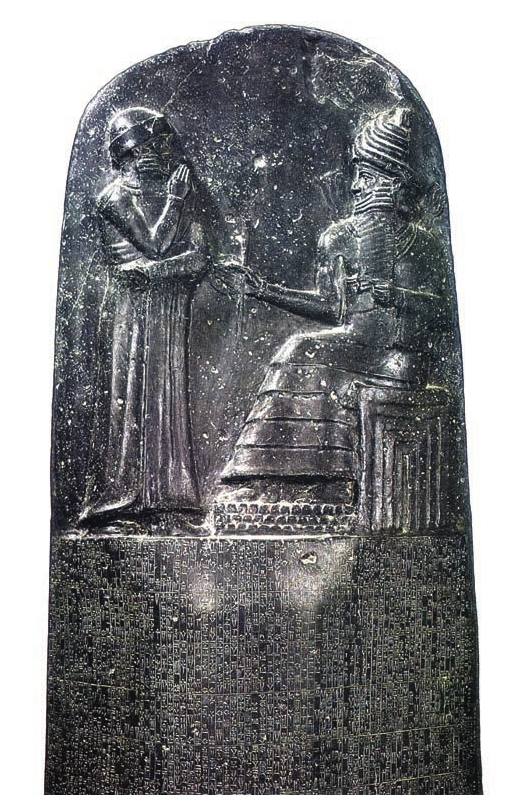

“以牙还牙,以眼还眼。"——汉穆拉比法典

初中听到的这首jay写的《爱在西元前》,我便爱上了巴比伦文明,如同汉穆拉比法典那句,以牙还牙,以眼还眼,一度让我想亲眼去看看现如今破败不堪的美索不达米亚平原,那曾经辉煌的过往岁月史诗。

古巴比伦

公元前1763年,汉穆拉比从巴比伦出发,只用了不到10年时间就再次统一了苏美尔—阿卡德地区,建立了古巴比伦王国。在他的有力统治下,巴比伦一跃成为未来1000多年美索不达米亚和整个中东地区最重要的权力中枢之一。汉穆拉比时代留下的最重要的遗物是一座雕刻着世界现存最古老的成文法典之一的玄武岩石碑,“以牙还牙,以眼还眼”是其基本纲领。汉穆拉比去世后不久,他的帝国就瓦解了。在随后的岁月中,加喜特人(Kassites)成为巴比伦的主人,使之继续保持繁荣发展。

亚述

正当巴比伦在两河下游崛起的同时,位于上游的闪米特族亚述人(Assyrians)也开始兴盛起来,成为美索不达米亚地区新兴的强大力量。公元前9世纪,亚述国王亚述纳西尔帕二世(Ashurnasirpal II,前883—前859年在位)将都城迁往亚述城北部不远处的尼姆鲁德(Nimrud)。

1845年,英国人A.H.莱亚德(A.H.Layard)发现了这座城市的遗址。其平面呈不规则的矩形,东西约2.2公里,南北约2公里,东、南、西三面临河。宫殿区位于西南角的高地上。

宫殿的大门都用成对出现的带翼人面牛身或者人面狮身石像来进行装饰。其中人面牛身的被称为舍杜(Shedu),人面狮身的被称为拉玛苏(Lamassu),两者的区别主要在脚爪的造型上。其面部据说是按照亚述国王的样貌雕刻的。宫殿的墙面则装饰着表现亚述征服战争以及国王猎狮场景的浮雕。这样的猎狮活动往往具有礼仪的性质,用来彰显国王的勇气和责任。

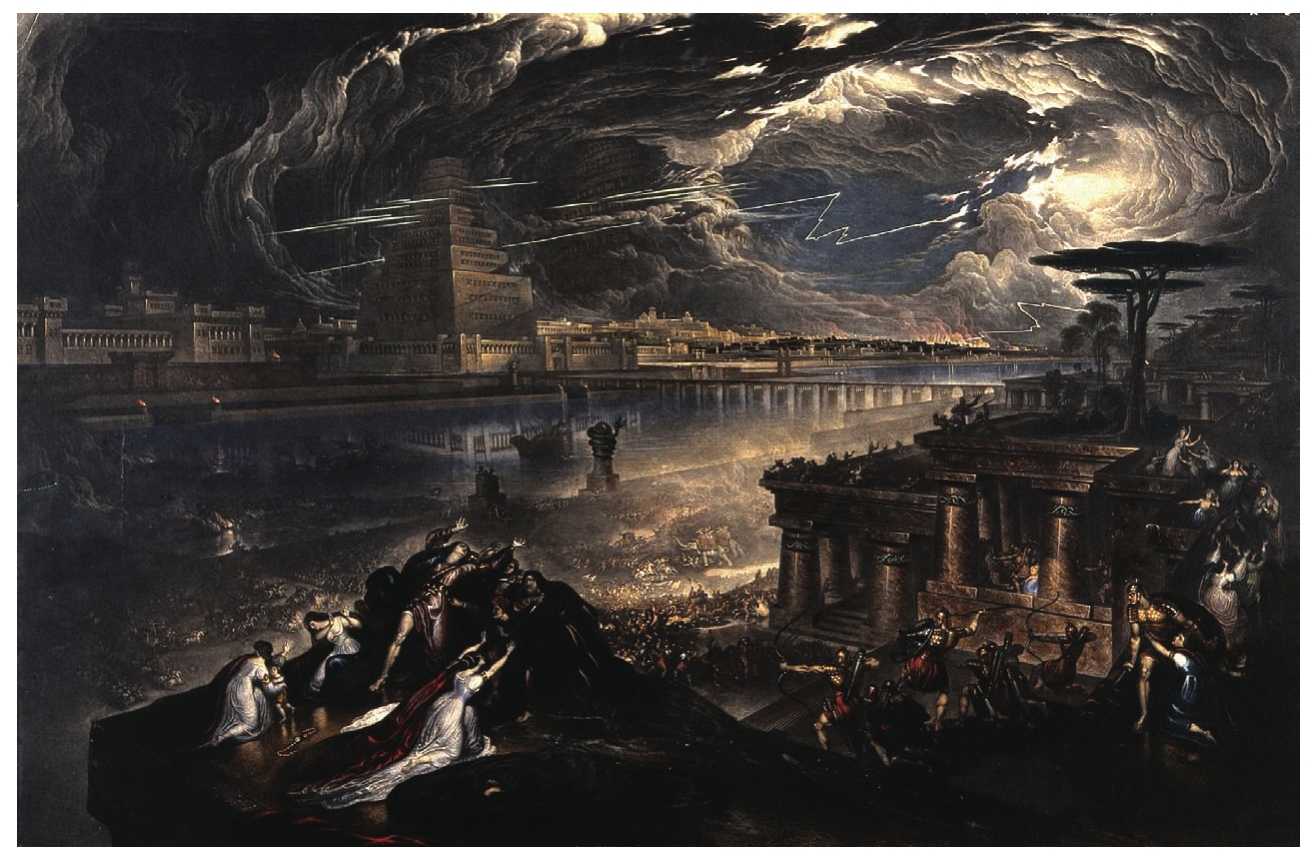

公元前671年,辛赫那里布之子阿萨尔哈东(Esarhaddon,前681—前669年在位)征服埃及。亚述帝国达到极盛。有道是盛极必衰。公元前626年,迦勒底人再次发动起义。他们与伊朗高原的米底人(Medes)组成联军,于公元前612年攻陷亚述首都尼尼微。作为报复,尼尼微就像当年被亚述摧毁的古巴比伦城一样被夷为平地。

一位犹太先知描述说:“这是素来欢乐安然居住的城,心里说,唯有我,除我以外再没有别的。现在何竟荒凉,成为野兽躺卧之处。凡经过的人都必摇手,嗤笑她。”(《旧约全书·西番雅书》第二章)

迦勒底人所建立的新巴比伦王国第二任国王尼布甲尼撒二世(Nebuchadnezzar II,前605—前562年在位)是一位有为的帝王。在他的领导下,新巴比伦王国成为美索不达米亚地区的新霸主,古老的巴比伦城再次焕发活力,成为当时世界上面积最大、人口最多和经济最繁荣的城市。

这座焕然一新的巴比伦城由两道城墙环绕。其外城位于幼发拉底河东岸。内外城之间的大片空地主要用作农田,以应付被敌方围城的紧急状况下的粮食供应。内城平面近似方形,四周有护城河环绕,幼发拉底河穿城而过。除了沿着幼发拉底河两岸的城墙只是一道单墙之外,内外城城墙均为双重结构,内侧较外侧更高,以加强防御。

城市的正门是北面的伊什塔门(Ishtar,爱神和战神)。这是一座十分高大雄伟的双重拱形大门。大门及两边夹持的塔楼表面均饰以华丽饰边的蓝色琉璃砖,其中还镶嵌有许多动物图案。

号称古代世界七大奇迹之一的空中花园(Hanging Gardens)可能就位于伊什塔门西侧。它是由尼布甲尼撒为其来自伊朗山区米底国的王后阿米娣斯(Amytis)修筑的。据推测这是一座边长超过120米、高23米的大型台地园,用一系列筒形石拱支撑,上铺厚土,栽植大树,并用机械水车从幼发拉底河引水浇灌。

位于巴比伦城市中心的大塔庙,据信就是《圣经》中所说的通天塔(Tower of Babel)。

在《旧约全书·创世记》第十一章中这样写道:“那时,天下人的口音言语都是一样。他们往东边迁移的时候,在示拿地(Land of Shinar,即美索不达米亚地区)遇见一片平原,就住在那里。他们彼此商量说,来吧,我们要……建造一座城,和一座塔,塔顶通天,为要传扬我们的名,免得我们分散在全地上。耶和华降临要看看世人所建造的城和塔。耶和华说,看呐,他们成为一样的人民,都是一样的言语,如今既做起这事来,以后他们所要做的事,就没有不成就的了。我们下去,在那里变乱他们的口音,使他们的言语彼此不通。于是耶和华使他们从那里分散在全地上,他们就停工不造那城了。因为耶和华在那里变乱天下人的言语,使众人分散在全地上,所以那城名叫巴别 [[2]](javascript:void(0)) 。”

不论这段记载依据何在,这座塔庙至迟在汉穆拉比最早建造巴比伦城时就已经建造起来,并在尼布甲尼撒时代得以完善。它的边长约91米,高度据信超过100米。

公元前539年,新巴比伦王国被东邻波斯帝国灭亡。宏伟的巴比伦城墙以及通天塔都在后来一次未遂叛乱后被波斯人彻底拆毁。美索不达米亚文明在持续了3000年之后终于走到了尽头。

以色列

“有些人的心是石头做的,但这堵墙是由长着人心的石头做的。“

一块在地图上看起来微不足道的地方,却成为世界三大宗教的圣地,对大半个世界的历史进程产生无可比拟的重大影响,这个地方就是以色列(Israel),以前叫作迦南(Canaan),后来叫作巴勒斯坦(Palestine)。

以色列王国

然而,真正为这片土地带来永恒魅力的却不是建造耶利哥的那些原始居民,而是很久很久以后才从美索不达米亚地区迁来的希伯来人(Hebrewes)。

按照希伯来人自己的说法,他们的祖先名叫亚伯拉罕(Abraham),大约在公元前21世纪,差不多就是乌尔第三王朝时代,先是跟着父亲从乌尔搬迁到幼发拉底河上游的哈兰(Harran),而后在父亲去世后带领一家人最终迁移到迦南。亚伯拉罕有两个儿子,长子以实玛利(Ishmael)是亚伯拉罕妻子的女仆夏甲(Hagar)所生,他的后代后来繁衍成为阿拉伯人。 [[1]](javascript:void(0)) 亚伯拉罕的妻子撒拉(Sara)生下了次子以撒(Isaac)。以撒的次子名叫雅各(Jacob),上帝赐名为“以色列”(Israel),意为“与神较力取胜者”。后来他的子孙就自称为以色列人。

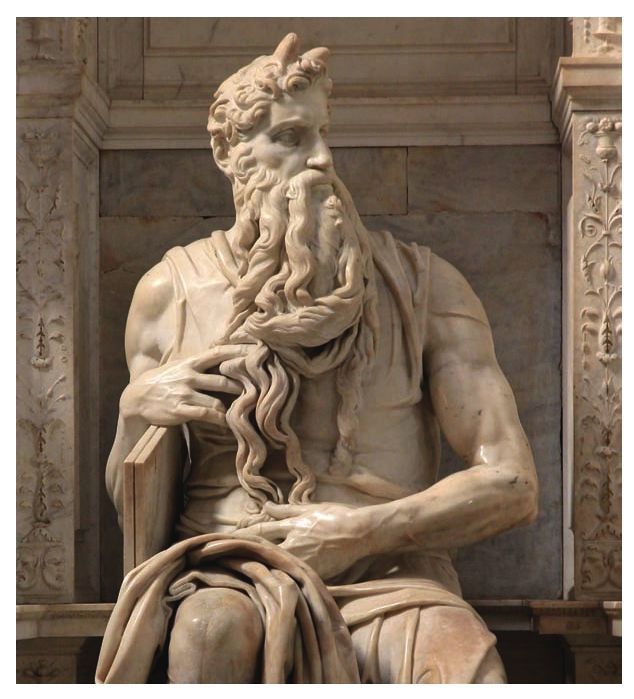

雅各的一个儿子由于受到父亲宠爱而被嫉妒的哥哥们卖到埃及做奴隶,因为聪明伶俐得到法老赏识,后来居然成了埃及宰相,于是以色列人就都迁去埃及住了。几百年后,以色列人失势,埃及法老强迫以色列人做苦役。公元前13世纪左右,以色列人在摩西(Moses,约前14—前13世纪)的带领下逃离埃及,重返迦南。在埃及与迦南之间的西奈半岛,摩西说服以色列人信奉上帝为唯一的神,并代他们与上帝立了十诫约法。

以色列人重回迦南后,面临原本就生活在这里的迦南人以及新来者非利士人(Philistines)的威胁,大约于公元前1050年建立了统一的王国。其最初三位国王分别是扫罗(Saul,前1050—前1012年在位)、大卫(David,前1010—前970年在位)和所罗门(Solomon,前970—前931年在位)。所罗门为以色列人在耶路撒冷(Jerusalem)建造了一座圣殿,以存放摩西与上帝的约法。这是以色列人的第一座圣殿,也是以色列最重要的一座建筑。

由于不堪所罗门的穷奢极欲,以色列北部的10个支族在他死后宣布独立,仍称为以色列王国。而所罗门之子所领导的南部两个支族则称为犹大王国(Judah),以其中一个支族犹大族为名,其国民以后被称为犹太人(Jews)。

公元前722年,北方的以色列国被亚述灭亡,其国民大都被驱散,从此湮没在西亚各民族相互融合的汪洋之中。而南方的犹大国也在公元前586年被尼布甲尼撒的新巴比伦王国灭亡。耶路撒冷的圣殿被摧毁,大批犹太人被掳往巴比伦。在流放期间,先知们向犹太人许诺,只要他们恪守摩西法典,上帝就会派一位弥赛亚(Messiah)来拯救他们。

公元前539年,波斯人击败新巴比伦王国。犹太人获准再次回到迦南,并重建了圣殿。

耶路撒冷

公元134年,犹太人再次发动对希腊人和罗马人起义。起义失败之后,犹太人被驱离耶路撒冷,耶路撒冷的圣殿被再次摧毁。罗马人随后更将犹太行省更名为巴勒斯坦(Palestine),意思是非利士人居住的地方,而非利士人正是早期以色列人的死敌。

很久以后,犹太人才获得罗马当局允许,在每年的圣殿被毁日返回故里,在圣殿山前墙垣遗址追思哀泣。该段城墙由此得名“哭墙”(Wailing Wall)。

又过了一段时间,阿拉伯穆斯林军队占领了耶路撒冷,在圣殿山上相传是穆罕默德(Muhammad,570—632)登霄的地方修建起了圣石清真寺。从此,这座圣殿山又成为伊斯兰教的圣地。

在后来的历史上,犹太人与穆斯林之间时常因为这堵哭墙的主权发生争议。在近代英国人管理巴勒斯坦期间,曾经有一位英国总督建议犹太人在别处另造一堵墙来代替哭墙,他说:“那毕竟只是一些石头而已。”犹太拉比惊讶地看着英国总督,回答说:“有些人的心是石头做的,但这堵墙却是由长着人心的石头做的。”

古埃及

我是纯洁的莲花,

拉神的气息养育了我, 辉煌地发芽。

我从黑暗的地下升起

进入阳光的世界,

在田野开花。——《亡灵书》

早王朝时期

公元前3100年左右,位于南方狭窄河谷地带的上埃及(Upper Egypt)法老 [1] 纳尔迈(Narmer,或称美尼斯Menes)顺流而下征服了位于北方宽阔三角洲地区的下埃及(Lower Egypt),初步建立了统一的埃及王国,首都定于上、下埃及交汇处的孟菲斯(Memphis)。

这个统一的时间不仅比两河流域的统一早了大约700年,而且统一状态所持续的时间特别长,到公元前1000年以前只有两次中断。这既要归功于埃及易守难攻的天然地理优势,其东西两面都是沙漠,北方是大海,南方则是茂密的丛林,同时也要归功于在其紧邻的周边地区相当长一段时间之内都没有足够强大的竞争势力。正是这样的一些特点,使得埃及文明的发展具有独特的风格,并且极为安宁持久。

孟菲斯位于埃及首都开罗南方二十千米,在城市的中心,纳尔迈还为城市建造了最早的卜塔神庙(Great Temple of Ptah)。卜塔是孟菲斯地区最受信仰的造物神。在两千多年后埃及历史学家曼涅托(Manetho,约生活于前4世纪末—前3世纪初)的笔下,孟菲斯被称为“Hut-ka-Ptah”,意思是“卜塔灵魂之所在”。这个单词几经演绎,最终演变为“Egypt”,埃及。

埃及人都相信,法老是神的化身,是活着的神,他的灵魂是永恒存在的。法老活着的时候只是灵魂在躯体所做的短暂停留。他死了之后,灵魂将在伴随尸体度过一个极为漫长的岁月后升入极乐世界开始新生。由于存在这样的信仰,埃及人认为,只要他们能倾尽全力为法老修建一个特别的陵墓,让法老顺利升天成神而永享极乐天国,那么神就会保佑人间的繁荣。对于普通人来说,死亡之后如果能够继续追随服侍神圣的统治者,也能获得永生。因而,是陵墓,而不是其他任何一种类型的建筑(比如宫殿),成为古埃及,尤其是早期埃及最重要、最值得耗尽心血和最有代表性的建筑类型。

古希腊

希腊时代

对于很多处于专制社会的民族——比如埃及人——来说,人活着的目的就是为神建造庙宇和奉献祭品,只有把神伺候满意了,人才能过上安稳的日子。但在崇尚自由个性的希腊人眼中,神并不是神神秘秘、高高在上、不食人间烟火,相反,希腊人认为神也像人一样有七情六欲,也有爱恨情仇。希腊神话中的主神宙斯(Zeus)就是一个最典型的例子。在他的性格中,一方面是残忍坚毅,联合兄弟姐妹打败自己的父亲,毫不留情地将叔叔伯伯和堂兄弟们关进地狱;而另一方面又是多情善感,一次又一次地爱上人间女子,整日苦恼于与善嫉的妻子赫拉(Hera)周旋斗法。希腊诸神的故事与人间的故事没有什么不同,区别只是在于他们比人更有力量、更长寿、更美丽,或许形容他们为“超人”更合适。像荷马这样的黑暗时代吟游诗人们,更是将米诺斯人、迈锡尼人、特洛伊人和多利安人这些先人的传说与神联系在一起,编织出一个美丽的神人共生的世界。

公元前776年,第一届古代奥林匹克运动会在希腊圣地奥林匹亚(Olympia)举行,已经持续了400余年的黑暗时代到此终于宣告结束,希腊文明的崭新阶段开始到来。就像一个经历了伤筋动骨大手术的人一样,输入了新鲜血液的希腊民族经历过一段不适,但随后不仅恢复了体力,并且迸发出空前旺盛的活力,创造了一种与古代世界任何一个民族截然不同的文明。

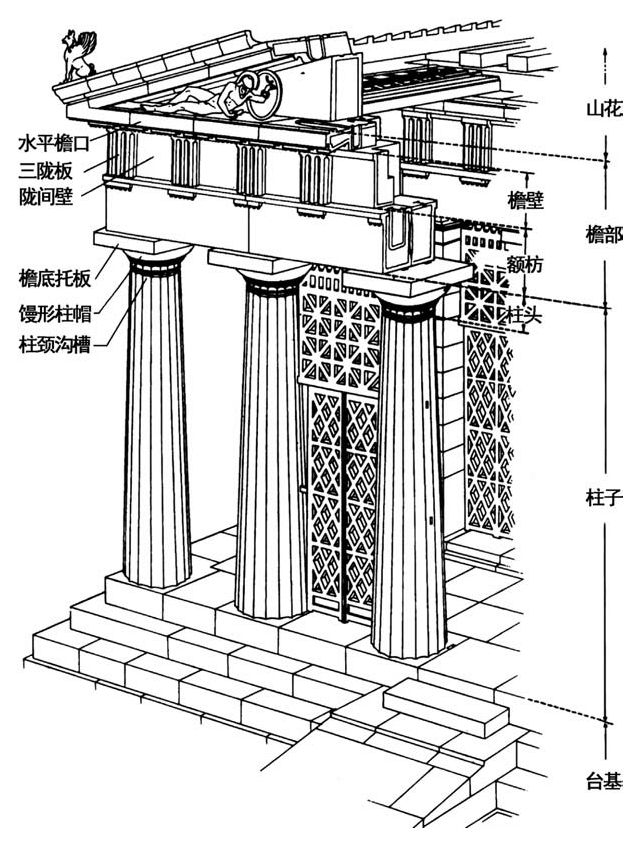

希腊神庙柱式

希腊神庙在造型方面的主要特征就是外面的那一圈柱廊。从柱廊所采用的柱子造型——也就是所谓“柱式”——来区分,希腊神庙主要有三种柱式:多立克式(Doric order)、爱奥尼克式(Ionic order)和科林斯式(Corinthian order)。其中多立克式和爱奥尼克式出现较早,而科林斯式可以看成是爱奥尼克式的变体。从柱式(Order)这个单词的选择来看,柱式不仅仅只是反映柱子本身的造型样式,更是用来体现整个神庙的组织结构,体现一座神庙的各部分之间以及各部分与整体之间的比例、节奏和秩序。

一个典型的多立克柱式由台基、柱子、檐部和山花四个部分组成。

台基一般做成三层台阶,环绕神庙一周。

雅典的帕提农神庙

公元前447年,在雕塑家菲狄亚斯(Phidias,前480—前431)的主持下,由建筑家伊克蒂诺斯(Ictinus)和卡利克拉提斯(Callicrates)共同设计的新神庙——人们称之为“帕提农神庙”(Parthenon,意为少女,此处特指雅典娜)——开始在雅典卫城动工兴建。公元前438年,神庙的主体部分落成,剩下的局部雕刻于公元前432年完成。

这是一座象征了150年来希腊神庙建设最高成就的杰出建筑,是希腊本土所建造的最大的神庙。它的外表极为富丽堂皇,几乎全部是采用高贵的白色大理石建成,在山花和陇间壁等处的浮雕上原本都作有鲜艳的色彩。 [[6]](javascript:void(0)) 作为希腊胜利的象征,这座神庙虽然采用多立克柱式,但在宽30.88米的正面上却采用了具有爱奥尼克特点的8柱式,而非希腊本土常用的6柱式。它的侧面长69.50米,按照侧面柱数为正面柱数的2倍+1柱的典型模式,共有17柱,柱高均为10.43米。

柱廊内的矩形殿身被划分为前后两部分,每一部分的入口前方都有一排6根小一号的多立克柱廊。殿身的前半部分为神堂,开口朝向东方,内有双层多立克式柱廊环绕,中央立着的由菲狄亚斯创作的用黄金和象牙包裹着的高约12米的雅典娜神像。后半部分是国库,雅典同盟的金银财物就存放在这里,由一群少女负责管理,叫作少女室——“帕提农”神庙即由此得名。少女室里面用了四根具有少女般优雅气质的爱奥尼克柱。这是希腊本土首次引入爱奥尼克柱式。它的美丽形态打动了本土的希腊人,从此就成为希腊世界的最爱。

帕提农神庙是公认的世界上最美的建筑物之一。对于这个称号,它是当之无愧的。在古希腊人眼中,任何美的东西都是由度量和秩序所组成的。毕达哥拉斯(Pythagoras,前570—前495)就认为“数是万物的本原”。意大利文艺复兴时期的建筑大师帕拉第奥(Palladio,1508—1580)则说:“(建筑的)美得之于形式,亦得之于统一,即从整体到局部,从局部到局部,再从局部到整体,彼此相呼应,如此,建筑可成为一个完美的整体。在这个整体之中,每个组成部分彼此呼应,并具备了组成你所追求的形式的一切条件。”[31] 帕提农神庙就是这样的一座建筑,它的每一项尺寸,从总长、总宽、总高到局部的长、宽、高,从总体的比例到局部的比例,相互之间都有相当严密的度量关系,从而使它成为一件有着高度秩序的完美的作品。

但仅仅只是这些相对死板的数字,还不足以就使帕提农神庙被称为世界上最美的神庙。帕提农神庙所体现出来的无与伦比的美还需要另外一组完全不同的数字才能加以说明。1845年,英国考古学家潘罗斯(Penrose)对神庙进行了首次准确测量。他发现神庙身上存在着许多精细入微的变化。前面介绍过柱身存在卷杀是多立克柱式的特点之一,但帕提农神庙多立克柱子的卷杀非常细微,柱身边线在柱高的2/5处凸出于上下端边沿连线仅有0.017米,仅相当于柱高的1.6‰。如此微细的卷杀肉眼几乎难以辨别,既可避免那些没有卷杀的柱身中央会产生内凹的不良错觉,又不至于因为卷杀过度而带来臃肿之感,使柱子看起来更加庄严挺拔。

法国历史学家H.丹纳(H.Taine,1828—1893)对希腊人有一个极为精彩的评价:“他们是世界上最伟大的艺术家。

——首先是感觉的精细,善于捕捉微妙的关系,分辨细微的差别。

——其次是力求明白,懂得节制,喜欢明确而固定的轮廓:这就能使艺术家把意境限制在一个容易为想象力和感官所捕捉的形式之内,使作品能为一切民族一切时代所了解,而且因为人人了解,所以能垂之永久。

——最后是对现世生活的爱好与重视,对于人的力量的深刻的体会,力求恬静和愉快。

……在他们面前,我们好像一个普通的听众面对着一个天赋独厚、经过特别培养的音乐家;他的演奏有细腻的技术,精纯的音色,丰满的和弦,微妙的用意,完美的表情;但是一个普通的听众天赋平常,训练不够,对那些妙处只能断断续续领略一个大概。……希腊建筑是健全的,不是兴奋过度的幻想的产物,而是清明的理智的产物。

……庙堂的各个部分都有一种持久的平衡,眼睛看了比例和谐的线条感到愉快,理智由于那些线条可能永存而感到满足。

……它舒展,伸张,挺立,给眼睛的感觉完全是一种天真的、健全的、南国风光的快乐,给人看到刚强的力,完美的体育锻炼,尚武的精神,朴素与高尚的气息,清明恬静的心境,达到如何美满的地步。á

罗马,从共和国到帝国,从凯撒到基督

凡世的荣光 从璀璨的中世纪建筑

哥特时代

『不要碰巴黎圣母院。』

12世纪开始在西欧兴起的哥特建筑(Gothic Architecture)谱写了人类建筑史上光辉灿烂的篇章。

“哥特”(Goths)原是参加灭亡西罗马帝国的北方日耳曼民族的名称。15世纪的时候,意大利文艺复兴运动提倡复兴古罗马文化,试图从种族和历史角度贬低先前“蛮族”统治时代的艺术成就,就把这时期的建筑风格称为“中世纪”风格,后来又进一步称之为“哥特式”(Gothic),意思就是“野蛮的、非希腊、非罗马的建筑风格”。当然,今天这个词已经不带有任何贬义了,特别是英国、德国和法国这些由日耳曼民族后代所建立的国家更是将哥特风格视为他们真正的民族风格。

圣丹尼教堂歌坛

哥特建筑首先兴起于法国王室领地“法兰西岛”中

1135年,法国国王路易六世(LouisⅥ,1108—1137年在位)的权臣、修道院院长絮热(Suger,1081—1151)开始主持位于巴黎市北郊圣丹尼教堂(Basilica of Saint-Denis)的重建工作。圣丹尼(Saint Denis)是公元3世纪时的首任巴黎主教,后被罗马当局处死。传说他被斩首后捧着自己的头颅走了几千步才倒下。法国的基督徒们将圣丹尼视为是法国和巴黎的守护神,在他死去的地方建起教堂以示纪念。从墨洛温王朝开始,除了三位国王之外,其他的法国国王去世后都安葬在这座教堂里。

作为路易六世的老友和重臣,絮热决心以重建圣丹尼教堂为契机,提振已经衰微的国王权威。在担任圣丹尼修道院院长之后不久,他就开始着手对这座重要建筑的改造。工程首先从歌坛和西端入口立面做起。

在歌坛部分,絮热准备新增一圈小礼拜室。按照罗马风时代法国已经形成的传统做法,比如左图所示的克吕尼修道院教堂,这些向外突出的小礼拜室的顶部一般是用半穹顶覆盖,通常支撑穹顶的墙体比较厚实,不会开大窗。而现在,絮热要换一种方式来做。

絮热是第一个认识到这种变化所可能蕴藏着的空间塑造潜力的人。他创造性地在歌坛后部十分复杂的环形平面上,应用交叉肋骨尖拱来作为穹顶骨架。由于认识到支撑肋骨拱的立柱间的墙体已经不再具有受荷作用,于是他将墙面全部打开,然后做成大面积的窗子。他将这些窗子用彩色玻璃进行装饰。这些彩色玻璃是一小块一小块地镶嵌在铅条形成的小格子上,然后再镶嵌在铁框上。就像过去做在墙上的马赛克镶嵌画一样,这些小块的彩色玻璃在窗户上拼出一幅幅无字的圣经。当太阳从东方升起,基督徒们走进教堂面朝东方做礼拜的时候,阳光从这些五彩的窗子中照射进来,就像伊波利特·丹纳形容的那样,在教堂内部普遍的冰冷惨淡的阴影笼罩下,“从彩色玻璃中透入的光线变做血红的颜色,变做紫石英与黄玉的华彩,成为一团珠光宝气的神秘的火焰,奇异的照明,好像开向天国的窗户” [22] ,如同神的启迪和天国的荣耀,让教堂沐浴在奇妙的光的仙境中,为那些迷惘在现实的苦难和黑暗中的信徒指引出一条通向天堂的光明之路。这样一来,原本是物质的建筑构造忽然间被精神化了,被赋予了神秘的含义。这正是由此开始形成的哥特风格的精髓所在。

巴黎圣母院

这座被维克多·雨果(Victor Hugo,1802—1885)称之为“巴黎的头脑、心脏和骨髓”的建筑坐落在塞纳河(Seine)上的西岱岛(Ile de la Cité)上。这座岛是巴黎的发源地。

作为塞纳河上的重要渡口,巴黎第一次被载入史册是在恺撒征服高卢期间。当时生活在这一带的一支高卢部落巴黎希人(Parisii)加入了反抗罗马统治的起义队伍。恺撒在他所著的《高卢战记》里面记录了他的副将在这座岛上同巴黎希人的战斗,他称这里为卢泰西亚(Lutetia)。 [23]