骑行日记

题外话-

2019年盛夏,和父母去了趟辽宁旅行,我没想到这竟然成为我这几年来最后一次出京。随后我被一笼巨大的电子牢笼所囚禁,我的眼界和格局便困在家附近那重重叠叠的山脉里,我活在2019年。

2020年疫情爆发那时候和老友讨论过,幻想过,将来的异国旅行,凭借着我那ぺらぺら的口语,我在中古屋和奸商砍价,在秋叶原疯狂,站立于新宿的中央,我就是那样疯癫的人。不过我更想去东京为明代大儒朱舜水的墓地去扫墓,因为葬身异国他乡这很不是滋味,等等等等,我有太多想做的事情了,真的太多了,太多了。想去余姚拜访四位德高望重的古代先贤。想去橘子洲头拜访伟人的故居,又幻想读大学时候在12月26亲自去橘子洲头和充满激情的人民,共唱共产之歌,恰同学少年。

已经快三年了,至今为止,我发现疫情三年对自己造成最大影响的是失去了学会去爱人的能力。爱?朋友的爱!父母的爱!情侣的爱!我在渐渐丧失作为人的资格与能力,头脑简单,没有深度思考能力,极为敏感。那是因为我不懂去爱人,在大一期间以及高考前一个月犯了很多的错误。高考前的几个月的爱,那是懦弱的爱,导致心态崩塌,在晃眼间我来到了信🧱。大一这一年对于爱,我是扭曲的爱,站在制高点的角度,使得我依然在无尽的内耗中虚度光阴。我时常在思考我为什么会变成了这样?这是患时非常长而至死的病,我今年才意识到,原来自己已经死了,精神上的死亡,躯体上的单调驱动,就想老旧的发条卡住了,我需要我的润滑油和维修工具。

疫情三年,性格变得懦弱带给我太多的遗憾了,旧爱,老友,因我糟糕的性格离我远去,而我呆呆着愣在原点。在一个静悄悄的夜里,梦里最深处的恶魔在我耳边说道,这样的生活你还将会再次持续性经历。我会恐惧,害怕,埋怨,哭泣。但是或许是我生内心最深处在呼唤着我对荒谬反抗,我想终结父母那样对西西弗斯式生活,我想终结疼痛,我想获得爱。

大二军训期间,我很幸运能在军训期间逃训去通州大运河拜访明代离经叛道的思想家李贽,我在老先生的墓碑中看到那位反抗四书五经,三纲五常的老顽童李贽的一生。虽然也买过他的焚书,但是奈何能力并没有读下去,很对不起老先生。坐在通州线上的我跟感觉自己身在遥远的福建泉州,老先生的故居。那时候一颗叛逆的种子便种植在我心中,向天举起叛逆之剑。

我渴望书,我渴望与他们交流或者她,谈笑风生,而我更像是玩偶似的躯体。今年读的书中就主要集中在加缪和尼采的书,我从书中,亲手拿到活在我心中过往的灵魂,但是我心中的火焰还是太小了,我读的书还是太少了,我需要更多理性和感性知识量,我需要更多的观点与见解,我需要更多的深度思考,我不愿再被大数据浅陋的数据蛊惑。我的困惑便在这里,我的火焰小火花需要时间去变成烈火。随后我才能去学会爱人,自己不被伤到的。

大二我认识了很多有思想,有趣的人,我喜欢和他们讨论不同的思想。我也认识到了男女思维方式的不同点,女性(可能仅限她)独特的见解和思维方式,我很欣赏她。在感性和理性思想的混合中,我睁开眼,发觉到我依旧活在2019年盛夏在海边上,那是16岁的我。昨夜梦中的我渴望咬断仇恨的衔尾蛇的首尾,终结轮回。我想反抗,我想体验生命中独特每一天。我想和独特的人一同在大路上行走,交流。

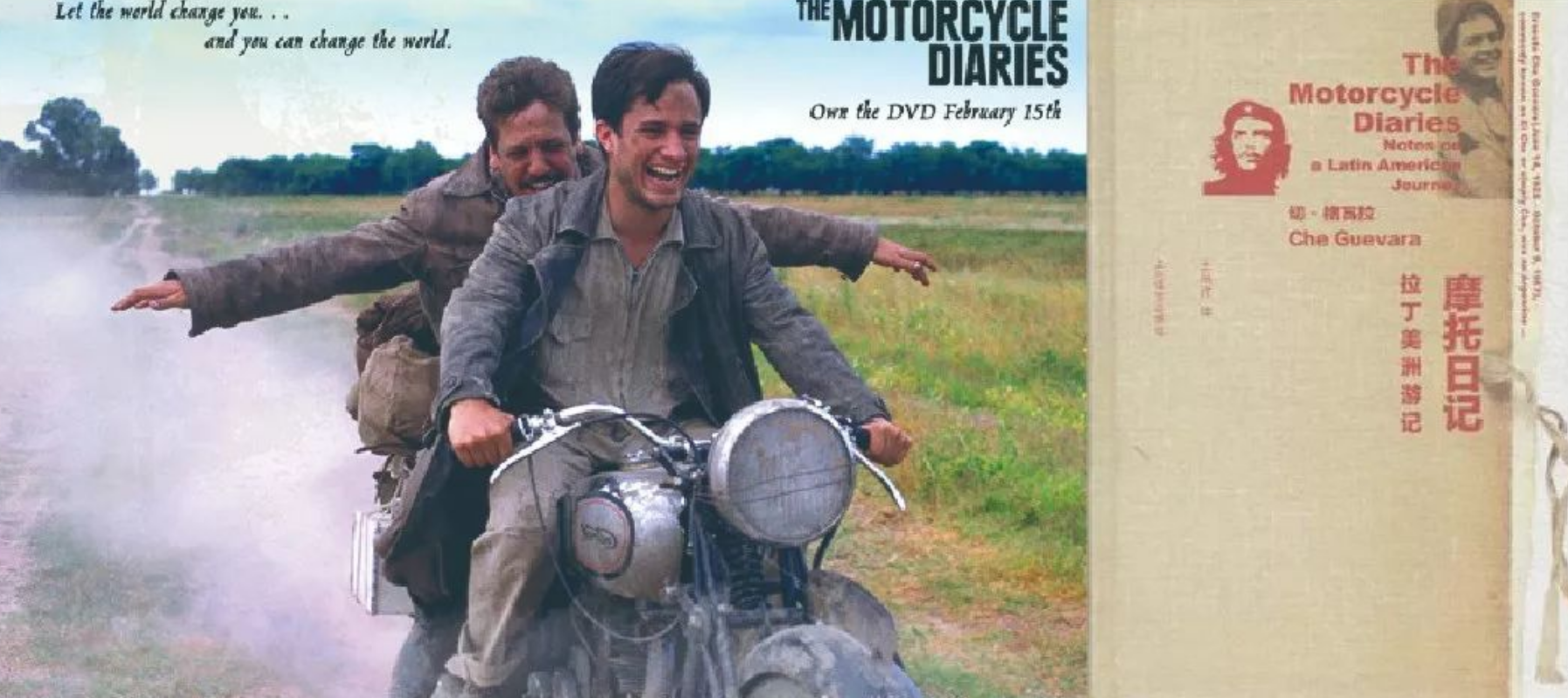

2022年12月13日,通信行程码终于要下线了,那北京健康宝下线要什么时候呢,我想估计也不远了。我崇敬24岁的切格瓦拉,他与朋友骑着摩托车环游南美洲,他的勇气和胆量是我要学习的。在家骑行时,每当我想去南骑,有道检查站我始终不敢骑进去,大数据在凝视着我,智子在观察着我,我还是没有勇气骑向燕郊和蓟州这两片未知的区域。明天它们再也不会控制老子了,老子的电子手铐终将被解开,老子再也不会被牢笼囚禁了,老子那不可战胜的夏天会回来。

失去的三年。可能需要一辈子来弥补。但不后悔。那个自已死了就死了,反正很难找回来,慢慢改变自已,成为自已梦想中的那个英雄。

2022年我入坑了骑行圈,是由于多种原因,其中对我影响最大的还是切格瓦拉写的摩托日记,以及他在南美洲和兄弟骑着Norton摩托车。他们于1951年12月29日出发,决定的线路为:**沿着安第斯山脉穿越整个南美洲,经阿根廷、智利、秘鲁、哥伦比亚,到达委内瑞拉。**在路途中他们的摩托车坏掉了。格瓦拉还在秘鲁的一个麻风病人村作了几个月的义工。在这次旅行中,格瓦拉开始真正了解拉丁美洲的贫穷与苦难,他的国际主义思想也在这次旅行中渐渐产生。

出于对共产主义亲自考察实际的崇尚,以及自己对身边发生的人和事,抱有强烈的疑问和不满,作为北京远郊区人,凭借我对儿时在朝阳城中村的印象以及现在如今在北京上学的种种困惑,我决定像24岁的格瓦拉那样去环游“美洲”。

奥德修斯变成了衣衫褴褛的乞丐

从2022年1月考完试后,至8月开学军训,疫情原因大一下学期的课都是在线上,面对线上轻松的学习环境,我不禁开始战战兢兢追忆过往的时光,以及当下现实的经历,上至高深的哲学,下肢一顿简单的午饭。我并不是一位愤世嫉俗的愤青,也不是彻底躺平的过客,我的立场至今也不足够清晰,我需要看,需要听,需要写。

时而幻想起灿烂美丽的的未来,但是在单纯又愚蠢的精神内耗中被别人拒绝了自己投入的第一次情感中,人生第一次被拒绝,在巨大的恐惧与悲伤下,我选择了骑自行车去放松自己,释放自己脑内的多巴胺,使自己糟糕的情绪恢复正常,我上瘾与此运动了。

我无力眺望极远的云海波澜,

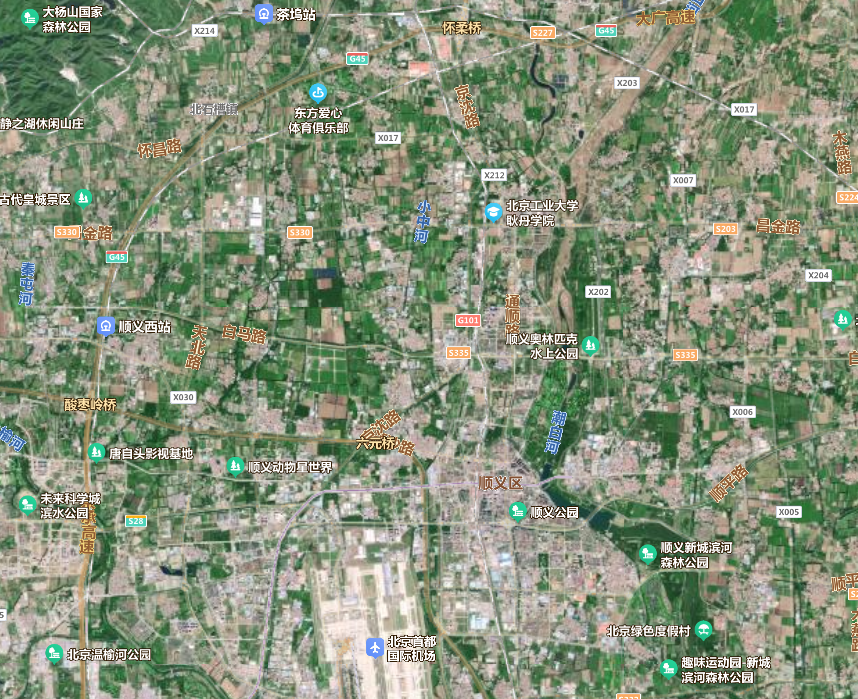

在期末考试结束后,第一次长途骑行是平谷县城到顺义区俸伯地铁站(80km),一路上从,北京远郊区的到作为北京教郊区经济二当家的顺义区,从平谷县城到顺义这条路上从充满裂缝的水泥路到建设相对完备的顺义路面,摩擦阻力减小部分,骑起来也更轻松了。

当时唐山打人案,刚激化没多久。我就在俸伯附近发现了这座村庄“河北村”,被称之为“北京最美乡村”,慢慢的讽刺感。

关于顺义区经济情况如下表

让我感到诡异的是作为郊区中顺义却比南城丰台以及副中心的经济实力更强,因为缺少对顺义地区实地考察的经历,虽然顺义线也偶尔做,但是当顺义线奔向地上的轨道的时,顺义的只剩下了光秃秃的植被,抬头向黄昏的地平线望去,边沿依然是一片一片看不到边的植被…以及张镇和杨镇破旧的农村生活,与我想象中的第五位截然相反。

我只知道一点,在起起落落的航班仿佛苍穹间一道道耀眼的光芒,温暖了红尘中的城市,也照亮了人们的视野,承载飞翔,必有高地。

每一座城市都有它的“上东区”,北京版的上东区可能就是在顺义的中央别墅区吧。我知道的仅仅这么多。